Apr. 28 mon. 「この数日のこと」

■イーヴリン・ウォーの『大転落』は面白かった。Twitterにも少し書いたが、イギリスのユーモアの質がここにある。とはいえ、あまりそういう話をしたいと思ったことがなく、イギリス的なユーモアだの、アメリカ的な笑いとか、日本的なものなど、意味を感じていなかったのだ。したり顔でそんな話をするやつがいけすかなかった(そういうやつに限って冗談が面白くないし)。ただ、系譜学的にさまざまなことを考えてゆくとき、『大転落』にあるのはモンティ・パイソンにも通じる冗談だ。こういう風土なのだと思った。もっと勉強しないとわからないことはある。トークは快調。面白かったな。最近わたしは、トークイヴェンターになっている。いとうせいこう君がTwitterで自分のことを「対談師」と書いていたが、うまいな、ネーミングが。

■ともあれ、こういう仕事があると集中して小説を読むことができるし、話をするのが前提なので、読み方も濃くなるのを感じる。だいたい怠け者ですからね、ほっといたら読まないですよ。仕事だから原稿を書くし、書評だから本を読む。じゃ、ふだんなにをしているか考えると、さほどのことはしていない。いろんな本を身のまわりに置きそれを少しずつ読む。あっちも興味があるし、こっちにも興味があるとばかりに、まったく集中力がない。そういうふうにできているのだからしょうがない。

■で、27日(土)は吉祥寺へ行った。バウスシアターが近く閉館になる。「The Last Baus」と称してさまざまな映画が連続して上映されている。ラストショーはザ・バンドの『ラスト・ワルツ』(バンドの解散コンサートをマーティン・スコセッシが監督した映画)だという。僕はそのなかで、10人の作家が10分の作品を発表するという、いわばオムニバス作品(といってもテーマの統一性はまったくないが)の上映のあとに、アフタートークをすることになった。なぜ呼ばれたのかわからないものの、呼んでもらえるのは嬉しかった。観客が若かったのも嬉しかった。というのも、どこに行っても最近は年齢層が高いからだ。あ、去年のF / Tのオープニングでイェリネクをいとうせいこう君と読んだときは集まった観客がかなり若かった。僕の舞台も比較的若い。

■正直、去年のシティボーイズミックスのときにですね、こんなこと言ったら怒られるかもしれないが、観客が年配の人が多くて(まあ、シティーボーイズが六十歳を過ぎているからしょうがないものの)、なにかがっかりしたんだよ。ラジカルの頃、というのは80年代だが、観客はすごく若かった。作っているこちらが歳をとったといえばしょうがないとはいえ、初日に客席に回って、少し驚いた。ラジカルは、演劇をはじめ、笑いに対しても、社会に対しても挑戦的だったが、この観客は、どこかシティボーイズに安定感を求めている印象だった。それはそれでいいし、否定しないが、僕は安定したくない。おなじみの笑いの質を求めているのをどう裏切れるかが課題だとなおさら思った。

■とはいっても、やってよかったが。面白かったし。久しぶりにコントを書いた。最初は書き方がわからなかったんだよ。だんだんわかってきた。そうだ、こんなふうに書くんだと。ただ、もっとできたな、でたらめなことが。そういうチャンスの場でもあった。それを生かしきれなかったのを後悔している。

■そのあと、九月の『夏の終わりの妹』と、十二月の『光のない。(プロローグ)』(イェリネク作)の演出にはまたべつの快感があった。この方向だな。今後は。特にイェリネクのテキストを演出する心地よさはなかったが、それは僕のなかでも実験だったし、もっと先へ進んでゆくことができるように思えてならない。『夏の終わりの妹』があったからこその、『光のない。(プロローグ)』だ。そのあとに、『ヒネミの商人』をやる勇気がすごいよ。自分で言うのもなんだけど。20年前の戯曲だが、多くの人が現在のテキストとして観てくれた。むしろ僕としては、この違和感のなさにもの足りなさを感じた。まだなにかある。なにかあるものの、三作を連続して上演したことで考えることは多かった。次はもっと異なることに挑戦したいと思うが、まだ予定はなにも立っていない。なにかしたくなったらまた準備をはじめよう。舞台はきついね。一本作るのにどれだけの人の力を借りているだろう。

■そして、新しい俳優や女優に出会いたい。こちらに訴えてくるような、あるいは作品を書くことを促してくれるような俳優に会えたらそんなに幸福なことはないな。吉祥寺バウスシアターで観た10本の映像作品(あとで知ったことだが、作ったのはほとんどが美術作家たちだったとのこと)に影響されることもあった。考える契機だ。刺激された。

■きょうは朝から、伊藤整賞について、受賞者がその感想を書くという原稿を書く。すごく締め切りを過ぎてしまった。中学か、高校のときに、伊藤整の『若き詩人の肖像』を読んだというかすかな記憶を手がかりに、本棚の奥を探したら、ありました、1972年の8月の21版だった。読んだのだが、なぜこれを書店で手にしたか、読もうと思ったかを考えると「詩人」という言葉に惹かれたと想像し、気恥ずかしくなる。詩のようなものは書いていた。書いていたんだよ、詩というやつを。僕の戯曲の、ある部分は、確実に何人かの詩人に影響を受けているにちがいないのだが。

■本日は日記のようになった。考えるためのノートのはずだが。考えよう。考えるために書こう。

(19:55 Apr. 28 2014)

Apr. 25 fri. 「さらに読む日々」

「画期的な編集とビジュアルで新たな価値観を生み出した雑誌を、関係者のインタビューと関連資料で振り返る。貴重な証言と雑誌・書籍1200点を掲載!」

とても魅力的な本だ。

■さて、さすがに私は創作者だ。小説を読んでいると書きたくて腕がうずうずしてくる。読んだ本についてはジュンク堂で26日(本日)にある豊崎さんとのトークセッションで語ろう。語ったあとに、そのことを、ここにも書こう。そして、一方で、「戦後日本サブカルチャー研究」と言うと大げさになるし、「戦後カルチャー史」と書くと気恥ずかしくもなるものの、そうしたことを考えているのは、夏にそのようなプロジェクトがあるからだ(詳しくはまた書くと思われます)。書籍としては、九龍ジョー君から「笑いという文化周辺の話」をまとめる仕事を求められているし、いくつか今年も、あまり目立たないところで仕事をする。

■たしかに小説を書くと何度も編集者に約束しているにも関わらず、ちっとも書かないので、呆れられているふしがあるが(見捨てられて?)、私は書きますね。そして、「戦後サブカルチャー史」や「笑いを中心にした文化史」から発展させてそれを、演劇や小説に結びつける。それは多分にさまざまな実験を伴うものになり、実験を積み重ねた上で納得のゆく作品を書き上げたい。これが2016年夏までの予定だ。というのも、その年の12月になると私も、60歳になってしまうのである。なにをしていたのかと思うね、俺は。だから書くし、いま以上にさまざまなことを学ぶ。学ぶことが多くて困るよ。

■そんななか、『サミュエル・ベケット展──ドアはわからないくらい開いている』が開催され、その図録に寄稿した。原稿のタイトルは、『1964年のサミュエル・ベケット』だ。自分で言うのもなんですけど会心の手応え。力の入った原稿だ。って自分で言うのもなんだけどさ。これを序説にしてさらに踏み込み、なにかが書けると思ったのは、演劇の話だけではなく、先に触れた「戦後サブカルチャー史」や「笑いを中心にした文化史」とも関わりがあるからだ。ここからはじまるような気がしてならない。

■というのも、やはり1964年が、それはただの西暦の年でしかないわけだが、大瀧詠一さんが「アメリカンポップス伝」で1963年までしか語らないと決めた(それは64年にビートルズがアメリカに登場したからだ)のとは逆に、むしろ1964年が大きな意味を帯びてくる。

■しかしそれも、大瀧さんに教えられたことである。「日本ポップス伝」で大瀧さんは、「行進曲(マーチ)」について語った。行進曲は、その名の通り、行進する先に目的地がなくてはならない。戦争があった。戦争には行進曲がつきもので、典型なのは「軍艦マーチ」だ。戦争が終わってその目的地はなくなくってしまった。どこに行進していいかわからなくなった。では戦後はなにもなかったのか。戦後の復興があった。高度成長期があり、その象徴としての「東京オリンピック」が開催されたのが、1964年だ。そうして作られたのが「夏季東京オリンピック開会式行進曲」だ。作曲は古関裕而である。だが、オリンピックが終わり、高度成長期も安定期を過ぎると、もう目的地はなくなってしまった。そして大瀧さんはそこまでのことを解説した上で、「1965年に、まったく目的のない行進曲が作られているんです」と紹介した。それがクレージー・キャッツの『ホンダラ行進曲』だ。「一つ山こしゃほんだらったほいほい」だ。まったく目的がない。この曲はすごい。意味がない。作詞の青島幸男が天才的である。

■そして、それから四年後に注目したい。ある行進曲が登場している。私たちの多くはリアルタイムで知ることはなかったが、のちにそれを知り、ある時代の節目を1969年に感じることになる。それが「モンティ・パイソン・フライングサーカス」のテーマ曲、『リバティ・ベル』だ(日本でもこの年に「ゲバゲバ90分」の放送が開始されており、そのテーマも行進曲なのはよく知られている)。だから、1964年と、1969年の五年間もまた興味深く感じる。「戦後サブカルチャー史」は1950年代から考えを進めるが、「笑いを中心にした文化史」は、ベケットがはじめてアメリカに行き、バスター・キートンとともに『フィルム』という実験映画を作った1964年から、そして、『リバティベル』を通過し、さらに80年代を経由して現在へと話を進める。

■そのあいだに、「道化」の話を挟みつつ、「モンティパイソン」の日本での受容のされ方と、彼らの「非道化性」について。いくら「シリーウォーク」で見事な下半身の動きを披露しても、どこか硬く感じないではないあの身体をどう評価していいか。その鍵を解くのは、よくよく考えてみると、60年代の演劇にあると思えてならない(世界的に)。つまり、反近代的な身体への志向と、モンティパイソンは併走していると考えられる。60年代の演劇における身体の問い直しは、反理知主義のわりには、道化にはいたっていないと思わざるをえない。だから逆に、世界的な「道化」の見直し、山口昌男の「道化論」が出現し、そうした時代の思潮のなかで小林信彦さんの『日本の喜劇人』は書かれた。といった歴史をあらためて考えてみる。

■それゆえ、寺山修司の演劇論、なかでも「俳優論」はとても意味がある。なにしろでたらめなことが書いてあるからだ(まあ、唐十郎さんが最初に書いた『特権的肉体論』もでたらめだったが)。興味深いのは、寺山修司を、小林信彦さんが嫌悪しているふしがあることで(なかでも印象に残っているのは、初期の寺山さんの戯曲を細かく分析しそれがあきらかに盗作だということをあきらかにしている)、だが、小林さんの「喜劇人論」と、寺山修治の「俳優論」の、表面的に考えればまったく異なった思想に裏打ちされているようでいて、しかし、どこかに共通した時代性があるのを発見しなければいけない。結局、寺山さんが書いている俳優もまた、きわめていびつに歪んだ「道化」の姿なのだから。

■すべてはつながってゆくだろう。よく考え、資料にあたって実証し、なにかまた発見があったら、こんなに気持ちのいいことはない。

(14:21 Apr. 26 2014)

Apr. 23 wed. 「読む日々」

■ところで、「フェスティバル/トーキョー」から去年の会期中に開かれたシンポジュウムの文字おこしをしたゲラが届いて、そのことを思い出した。そうだ。あったよ、そんなことが。すっかり忘れていた。イェリネクの『光のない。(プロローグ)』を翻訳した林立騎さんが司会で、何人かで話をしたんだった。 『ポストドラマ演劇』のハンス・レーマンさんもいらした。

■前回、「笑い」についての話を書いていた私が、一方で演劇に強く関わっている。こうなると舳がどこにあるか自分でもわからないが、そこで演劇について話をしている私も、私ではある。私に決まってるじゃないか。なにより、去年、いくつか公演した舞台のなかでも、イェリネクの『光のない。(プロローグ)』はいちばん手応えがあった。これまでの演出とは異なる試みをすることができた。その機会を与えてもらったことがなにより嬉しかった。

■さて、今週末(26日)に豊崎由美さんの筑摩書房から出る新刊(『まるでダメ男じゃん!:「トホホ男子」で読む、百年ちょっとの名作23選 』筑摩書房)に関するイヴェントがあり、豊崎さんとトークをする。

■トークのテーマは、いわば「ダメ男小説」だ。豊崎さんの新刊もそういうテーマで書かれた本。しかし、関係ないが、僕も二、三年前、筑摩書房から本を出したがそのときはなにもしてくれなかった。刊行イヴェントなどというものもなかったし、書評もまったく出なかったような気がし、営業をした様子がまったくなかった。ま、しょうがない。なにしろゲラをもらってからそれを直すのに何年もかかったし、しかもあの大震災のおり、うちも本棚やら、さまざまなものが壊れ、混乱のなかゲラを紛失してしまったのだ。「ダメ男」というのがテーマだというが、わたしがまずなによりそうだ。自信を持ってそのことは言える。自信をもつようなことではないが。

■トークのために小説を読んでいる。このところ忙しいのを理由にし、落ち着いて小説を読む時間を取らずにいたが、さすがに仕事となれば、いやでも読む。というかこうした機会を作ることで読む契機にする。小説だけではない。『資本論』だってそうだ。「資本論を読む」という連載があったから何年も『資本論』を読んでいた。チェーホフの戯曲もそう。横光利一も。ただ、もちろんそれとは異なる読書はあり、小説については、ある時期、修行のように読んだ。体力をつけるためにグランドを走るように読んだ。それがすぐに効いてくるわけではないし、なにかモノを作るのに役が立つというような読書ではない。けれど、「読む」とはなにかを考えることでもあったといまにして思う。なかでも小説を読むとはなにかということ。

■ほんとうに金がなかった二十代前半、家を出ないで、金を使わないようにと小説ばかり読んでいた。べつに修行ではなく、ほかにすることもないし、小説を読むことだけしかなかった。本に金がかかるといっても、それほどのことはない。文庫でもよかった。古本屋で安く買った文庫でもかまわなかった。ただ、金がないと、読みたい本が手に入らないことがあり悔しい思いをしたことはあったけれど。図書館の本はなぜか読めなかった。いまでこそ資料にあたる必要があって図書館は利用する。ただ期限があってそれまでに読まなくていけないと落ち着かない。小説には向いていない。五年間かかってようやく読めた小説もある。だいたい、『時間のかかる読書』という本は、いちおう横光利一の『機械』という短編小説を12年近くかけて読んだことになっている。時間がかかってもべつにいい。あまりの面白さにものすごい勢いで読んでしまう小説ももちろんある(小説だけではないが)。だが、どんなに時間がかかって読み終えてもべつに誰にも叱られない。

■先日、ラジオの仕事で会った人と話をしていたら「小説を読んだことがない」と彼は言った。おそらく小説以外のものはよく読んでいるのだろうし、「本」に求めるものが小説とは異なる方向にあるのだろう。その感じもわからないではない。いますぐほしい答えがときとして人はある。だが、小説、なかでも古典から得られるものは、もっと異なることであり、「答え」を得るのは時間がかかるし、無意識のうちに自分のなかに入ってくるものがあり、あるいは、まったく「答え」など存在しない小説もある。「答え」を拒否する小説だ。それに耐えられないのなら小説は読まないだろう。読む意味がわからないだろう。

■「読む」という行為が強いるのは、「読むことによって得られる見返り」ではないか。だが、「見返り」のためだけに、「読む」があるわけではない。「読む」は変な状況だ。孤独な行為だ。人に話しかけられると困る。読みながら人と一緒に楽しむことができない(読んだあとならそのことについて話すことはできるが)。走りながら読めない。クルマを運転しながら読めない。どこかその行為は地味だ。だが、「読む」の悦びは確実にある。それをうまく伝えられず、本を読まなければだめだと教養主義的に押しつけたところで読まない人は読まない。あるいは読めない。押しつけられたらこんなにいやなものはない。学生の図書購入費がかなり下がっているという報道があった。誰も本を読まなくなるのだろうか。ただ逆に、読んでいる人は、学生だろうと、なんだろうと、ものすごく読んでいる。豊崎さんもそうだ。僕が初めて豊崎さんに会ったのはもう二十数年前だと記憶するが、その頃、豊崎さんは毎月の文芸誌の小説を全部読んでいると言っていた。すごいよそれ。いまだって気になる小説は読むが、さすがに全部は読めない。ボルヘスもすごい。なぜそれ読んでるという小説まで目を通している。『続審問』(岩波文庫)を通じていろいろなことを教えられた。

■べつに本を読まなくても困らない人は困らない。わたしは困る。読んでおかなければいろいろ不都合だ。作品が書けないし。あと、「本」という「モノ」が好きかどうか、ということはあって、僕は子どものころから好きだったけれど、それに理由があるとすれば、六歳まで、家が貸本屋だったことがまずあり、その後、廃業してほとんどの本が家から消えてしまい残念な気持ちになった経験があるからだ。本を手元に置いておきたい。あるとなかなか、便利だ。

■貸本屋で思い出したが、かつては町に一軒は貸本屋があったものだ。貸本屋を廃業に追い込んだ大きな理由は、図書館の整備だとなにかで読んだ。そうだったのかあ。つまり、公共のDVDを無料で貸す機関が出現したら、TSUTAYAがなくなってしまうようなものだ。だけどなあ、新宿のTSUTAYAだけはなくなってほしくないよ。わけのわからない映画があそこにはある。ほんとうに助けられている。普通ではないなにかが存在することの魅力というか、たくさんの人が観なかったり、読まなかったり、聴かなかったりしても、それもまた存在できる文化的な状況だ。

■なんの話だっけ? そうだ。「読む」についてだ。まあ、「青空文庫」を利用してもいいと思うけれど(それを運営している人たちに敬意を抱くし)、「本」という形態の魅力はきっとある。アナログレコードという形態の魅力に似ている。EPレコードのかわいさといったらない。だがデジタルになってしまえば「形態」としての魅力はなくなると断言できるのか。それがあたりまえの時代に育てばべつにアナログレコードのことなどどうも思わないにちがいない。だいたい、CDも買わないわけだし。じゃあいったい、なにに金を使ってるんだよ、学生は。

■で、まあ、こういったことを憂うのは、ときとして感傷のように受け止められる恐れがある。もっと大きな文化の問題として、どうこれを考えたらいいかと思うね。たとえば、かつて演芸畑の老人が、小屋をだめにしたのはテレビだと言ってそれをひどく憎悪している姿を見たことがある。たしかにそうなんだろう。新しいメディアが出現すれば過去のものは消えざるをえない。だが、その過去のものも、さらに過去のなにかを凌駕したから存在したはずだ。しかし、いまここにあるなにかが、もっとも新しく、そしてすぐれているとは限らない。進歩史観はいびつだ。人類はいまがもっともすぐれて進化したとは言い切れない。失ったもののことを考える。

■だめだ、こんなふうに書いていたらきりがない。ただ次回は「喜劇人の地位の向上と、声優の地位の向上について」というテーマで考えようと思う。きのうふと気になったわけですね。そのことが。さて、本を読む。

(11:54 Apr. 24 2014)

Apr. 21 mon. 「人前で面白そうなことを話すのは恥ずかしい」

■さて、「第7回連結型自動分析装置研究会」が19日にあり、そのゲスト講師として呼ばれたので、その準備をしているうちに18日は終わってしまった。ついこのあいだ渋谷の「シアターD」で話をしたのとほぼ同様の、「道化の身体論」、もっとくだけて言うと「笑いについて」になるが、「笑い」と書くとベルクソンのようで、いかにもつまらない話になりそうだ。もちろんベルクソンの研究はそのことに根源的に迫るという意味で立派だが一般的にはとっつきにくい。学生のころ書名に惹かれて読んだがさっぱり意味がわからない、というか、つまらなかった。いまさらだが、なにを読んでいたのかと思う。

■で、わたしは基本「演劇というものをしている」という立場で、「笑い」とか「喜劇」、そして「道化」について触れる。60年代の小劇場演劇、あるいはアングラ演劇とこの国で呼ばれたものをはじめ、世界的に問い直されたのは「身体のあり方」、つまり、「近代的な演劇からどのように脱却するか」になる。その背景としてさまざま思想的潮流が、直接的に、あるいは、間接的に、そして無意識のうちに演劇人がその時代の空気を感じてその方向に歩み出したという「60年代的な歴史」はある。だから、アングラは、「アングラっぽい」という言葉を生み出すほどに、わけのわからない身体を持ち出したとしか言いようがない(参照:大島渚の『新宿泥棒日記』、あるいは手に入りにくいがNHK−BSで放送された「黒テント(演劇センター)」の記録映像、あるいは、ドキュメンタリーで吉田日出子を追った『わたしは女優』)。

■そして一九七〇年代に入って白水社から出ていた「新劇」誌において小林信彦さんの『日本の喜劇人』が連載されたのは、そうした時代背景を抜きにしては考えられない。同時に、文化人類学者の山口昌男がしきりに「道化」について書き、のちになって『道化の民族学』などにまとめたのも偶然ではないだろう。そこに構造主義の影響はある。時代の思潮としての現代思想が背後に存在していた。なぜ『日本の喜劇人』と小林さんの「道化論」があれだけの支持を得たか、山口昌男の「道化論」がどのような径路で読まれたかを追ってゆくと、一側面として、平行して現れた喜劇人の系譜、あるいは「喜劇人の地位の向上」と無縁とは思えない。同時に、ここでようやく「道化」が持つ魅力、時代性、特別な役割が「反近代主義」や「反理知主義」としてもてはやされるのは、それまであたりまえに(シェークスピアにだって、サーカスにだって、狂言にだって、歌舞伎にだって)存在していた「道化」が、かつて「子どもの発見」(フィリップ・アリエス『〈子供〉の誕生:アンシァン・レジーム期の子供と家族生活』は日本では1980年に翻訳されているが、元は1960年に刊行されている)と同様、あるいは、レヴィ・ストロースの発見のように、つまり<周縁>の意味がようやく理解されたことにある。

■おそらく七〇年前後を境にして起こった「道化の再発見」ののち、「笑い」(これにはなにかべつの言葉が適当なはずだ。ベルクソンではないし。そして「喜劇」とは異なるものについて語っているからだ)は、八〇年代を境に、そこからべつの展開を示す。「道化ではない笑い」というものが出現する。それが「コンセプチャルな笑い」とも呼ぶべき、時代を反映したものだ。「道化の笑い」は主流としてあった。だが「発見」されてはいなかったし、地位は低かった。芸人は一段、低い場所にいなければならなかった。そういうものとして貶められてきたのは、道化の本来の姿でもあったのは、だからこそ、王の傍らにいて傍若無人に振る舞っても許された。なにしろ低い身分でありながら「道化」という特殊な職能を与えられてきたからだ。

■演劇における、それまでとは異なる身体としての「道化的な表象」の発見と、そして、それがあったからこそ、「笑い」の質も変わったと見るべきだ。一九八〇年に刊行された工作社が出していたプラネタリーブックスのシリーズの一冊『愛の傾向と対策』において、はじめてタモリさんは、「これからは、根が明るいか、暗いかの差になってくると思うんですよ」という意味のことを発言している。去年、NHKのEテレで放送した「80年代の逆襲」では、タモリさんに一切、触れてはいけないことになっていたので、この肝心な部分がまったく話せなかった。八〇年代の笑いについて語るならタモリさんを抜きはなにも語れないのだが。

■つまりタモリさんと、その周辺にいた人たちが発信していたのは「こういうことがいま面白い」という情報である。八〇年代的だ。情報化社会という言葉を使うのは恥ずかしいが、まさにそうした時代相に合った笑いの提出であり、走ったり、転んだり、見事なパントマイムをするのとは異なる笑いが注目を浴びる。それはまた、「批評の笑い」とも言える。この「批評の笑い」が「つっこみ」という一般化された言葉になって現在にいたり、「一億総つっこみ」と呼ばれたり、一般の人もまた、かつては専門用語だったはずの「つっこみ」をあたりまえのように使う。次第に「つっこみどころ満載」という言葉でなにかを語っているような、まあ、その図式に乗っかってしまった時点でべつに面白くないというか、「つっこみどころ満載」と言葉にしたことですでに凡庸だということに気づかぬ状況になってきた。

■だが、それもまた、どうでもいいことだ。いまはそんなことを語る必要はない。素人芸につきあっている場合ではない。あ、そういえば、「週刊文春」の4月24日号の小林信彦さんの連載で、珍しくタモリさんについて書いている。印象に残ったのは、タモリさんが面白くなったのは、「寺山修司のモノマネ」をするようになってからと小林さんが書いていることだ。小林さんの寺山嫌いをよく知っている者としては苦笑いするな、ここは。僕は寺山修司が嫌いではない。インチキ臭いのが魅力的だと思う。演劇論がとてつもなく面白い。私が書くだろう「笑いに関する本」には、寺山修司の演劇論については是が非でも触れたいと思う。

■では、「道化」は消えてしまっただろうか。そんなことはない。だから「道化の身体」と「道化と異なるまたべつの身体」が平行してあると考えるのが妥当だ。そしてそれは、どちらに優劣をつけるのもまた意味がなく、というのも、メディアの変化とともに、さまざまに「笑いに関わる人間(芸人さんをはじめ、さまざまに)のあり方」が変化しているからだ。こうして書いているのは、「笑いについてのノート」であり、そのあたりをまとめて本かなにかにするにあたって、考えを整理するためにある。

■おそらく、そうしてまとめる本は、モンティ・パイソンから始めることになると思う。つまり、1969年にイギリスのBBCで、「モンティパイソン・フライング・サーカス」の第一回が始まったところから話がはじまる。「リバティベル」という行進曲が流れるあのテリー・ギリアムのアニメーションから出発するだろう。あれはなぜ、一部のファンの熱烈な支持にも関わらず、日本ではあまり受けないのか。といってしまえば、かつてアメリカの喜劇人の映画が日本で盛んに上映されていたことを思えば、その後の外国の喜劇が、というか、世界的に「喜劇映画が衰退」したことと平行している(このあたりの事情は小林信彦さんの『世界の喜劇人』を参照のこと)。

■なんにせよ、『日本の喜劇人』と『世界の喜劇人』が触れなかった「笑い」について、「道化の身体」と「道化ではないまた異なる身体」の話になるだろう。だからこれは、またべつの演劇論だ。

■ところで、いま、テレビを見ても、ラジオを聴いても、みんな面白いことを話している。僕もどこかに呼ばれたら面白い話をする。笑ってくれる。それはとても嬉しいが、これが、ほんとうに面白い話なのかわからない。「面白い話」ということにおいて凡庸になっていないだろうか。いやべつに、むつかしい話をしろとかってことではなく、もっと「面白い方法」があると思えてならない。ある決まった方法、やり方で会話が進んでゆくのをトーク番組で見ると、みんな同じ方法を使っているとしか思えない。だから、自分でもそれを模倣で話しているように思えてときとして恥ずかしくなる。

■今週末の豊崎由美さんとのトークイヴェントのために長編小説を読んでいる。だんだん面白くなってきた。日々、修行である。まだ考えることはあるしな。取りこぼしていることはまだあるはずだ。

(12:11 Apr. 22 2014)

Apr. 17 thurs. 「吉祥寺へ、そして病院へ」

■二人のデザイナーに共通していたのは、いかがわしさか。だいたい、セックスピストルのジャケットのあの乱暴さ、粗雑さはなんだったのか。当時はほんとうに金がなくて、手作りで切り貼りしながら、せっせと作った感があったが、あれこそ、見事に計算されたデザインだったんじゃないのか。ああしたビジュアルがパンクの、暴力性、怖さや、近寄りがたさ、だからこその魅力を演出したのではなかったか。大類さんと羽良多さんに共通するのは、そのような思想だ。あ、甦ってくる、1978年の多摩美のキャンパス。一年間、休学して大学に戻ったら、みんなのファッションが変わっていた。長い髪を切って、なんだかわらかないものになっていた。

■そのあとだったかなあ、友だちが手伝いをしているというので、よくわからないライブに誘われた。コンテンポラリーダンスというか、舞踏というか、そういうものがあり、よく記憶しているのは「突然段ボール」というバンドだ。名前がなんだかわからなかったのでよく覚えている。だって、「突然」で、「段ボール」なんだよ。なんだそれは。しかも場所のこともよく覚えていて、飯倉片町の地下だった気がして、あれは「アトリエフォンテーヌ」という、いずみたくさんがミュージカルを上演していた劇場ではなかっただろうか。あ、そうだ、買ったまま、まだ読んでいない、山崎春美さんの『天國のをりものが : 山崎春美著作集1976-2013』を読もう。あの時代の、アンダーグラウンド界隈の話もきっと面白いのだろうな。私にはあまり実体験がないので話ができないのだが。いや、徹底的に調べてみよう。

■吉祥寺に行ったのは、16日の午後。ネットでちょっとよさそうなレコード屋を見つけたので、天気もいいし、散歩がてら出かけたからだ。中道商店街を歩いてゆく。ほとんどアナログしか置いていない店だ。若い人がやっているのかと思ったら、僕とあまり歳の変わらない人がいた。まだレコードを整理中のようだった。ネットでレコードを買うことが多いが、やっぱりリアルに買いに来るとジャケットの面白さが楽しませてくれる。ここんとこ、EPレコードばかり買っている。かつて中学の頃に買ったが母親に捨てられてしまったレコードを記憶を頼りに探す。何枚か見つけた。だが、まだ全然足りない。かなりの枚数があったはずなのだ。

■まあ、八〇年代に入ってから、どれだけ輸入盤のレコード、主に12インチシングルを買ったかわからないし、ハウスをはじめ、その時代の音楽の影響を受けた。あるいは、桑原茂一さんに初めて会ったころ、「ポピュラーミュージックの歴史はそんなに長くない。聴こうと思えば、ぜんぶ聴ける。聴け」と言われ、かなり聴いた。とはいっても、結局、それは「教養」だ。知識として音楽を覚えた。あるいは中学生に比べたらお金を持っていたのでどんどんレコードを買っていた。一ヶ月にLPレコードを一枚買ったら小遣いがなくなってしまう中学生の頃に聴いたレコードは曲順までちゃんと覚えている。なにしろそれを毎日、聴いていたのだし。教養で聴く音楽も好きになった。だけど中学生が聴いていた音楽はからだの内部にある。

■バート・バカラックは、中学生のころ、ラジオでしょっちゅう流れていた。むしろ、そのよさに気がついたのは、逆に大人になってから、八〇年代の後半だった。なぜなんだろうな。そこから九〇年代の音楽の傾向へと流れていき、それをまた、僕もいいと思って聴いていた。人が言うからそうしていたわけではないのにイタリアの古い映画音楽などを買い集めた。変だな、それ「渋谷系」というやつになってしまうじゃないか。でも、いまは結局、七〇年前後のアメリカのロックが気持ちがいい。あと、ある時期、95年頃のテクノのCDを500円ぐらいで買うのにこったことがある。つまり黒人音楽としてのテクノだが、考えてみると、それを聴きつつ、俺、あんまり踊らないしなあと、奇妙な気持ちになっていたのだ。なんだったんだろう、あれは。

■定期検診で中目黒にあるかかりつけの病院に行った。いつもの定期検診。少し心臓が肥大しているなど心配な点があるというので、食事など、油断している場合ではなかった。だけど食べたくなるんだよ、くだらない食べ物が。美味しいからだ。このあいだやった24時間の心電図検査の結果、一日に何度か不整脈が出ていた。人間、死んではいけないのだ。やることがまだある。そして生きているあいだはずっと、創作への意志を持ち続けること、それを大西巨人さんに教えられた気がする。大西さんは享年が97歳だった。先日見たドキュメンタリーは2008年に制作されているから、すでに90歳を過ぎていた。だけど、デリダを手元に置いていたんだよ。そしてまだ書く意志を持っていた。

■さまざまな生き方がある。大西さんのようにしたくたって、できない人間がいる。『神聖喜劇』に描かれる、大西さんをモデルにしたのだろう主人公はとてつもない記憶力だ。だがほとんどが大西さんそのものだったという証言がある。特別な人だろう。特別な人はいて、どんな世界でもほんとうにすごいが、普通は、そうでもないのであり、人は凡庸に生きている。したくてもできない。百メートルを9秒台で走るのは普通ではできない。天才たちだ。10秒台で走るランナーなど世界中にごろごろしているだろう。凡庸である。それももまた普通だ。だとしたら、その百メートルの走り方を変えればいい。なぜなら、人はうまく走れないし、そんなに速く走れないからだ。走り方を変える。さまざまな走り方があると思う。

■以前、これと同じテーマでダンスについて触れたときは、百メートルを三日で走ってみろと書いた。たいへんなんだよ、きっと、百メートルを三日で走るのは。だがそれをやってみよう。大西巨人さんより長く生きたいと思う。百メートルを三日で走るために。

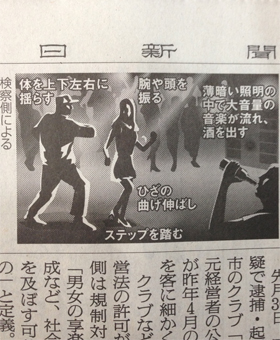

■今週末、医療関係の会合で講演をする。それをとりまとめているのが、僕が通っている病院の検査技師の方だ。それで診察のあと、採血室の裏側に回って、検査がどんなふうにしているか、じっくり見学させてもらった。面白かったなあ。へえ。すごいサナダ虫も見たわけだが。

(9:09 Apr. 18 2014)

4←「2014年4月前半」はこちら