TOPPAGEを少し作り直し、過去の上演の記録はべつのページに移動しました。

まったく更新を怠っていたのは、私がまるでだめだったからだ。「富士日記2.1」もほったらかしだ。バックナンバーを示すリンクの表を見ると、数年前までは死ぬほど書いていたのだがなあ。あと、あれですね、いま社会の傾向としてコンピュータを持たず、ネットはもっぱらiPhonをはじめとするスマホで閲覧という方たちが多いようだ。そりゃあそうだ。365日、PCやMacを起動しっぱなしにしているならともかく、起動のたびに待たされるより、さっと開いてなにか知りたい情報があったらスマホで検索するのが一般的になりつつある。そんななか、「富士日記2.1」を更新するのもむなしくなっていた。さらに、Twitterで情報を発信することも多くなっている。あとサイトをスマホ用に作り直すのが求められている。どこのサイトに行ってもスマホ専用になっているので、あ、そうなんだと、ようやく気がついたわけだが。とはいえ、その作り方を勉強するのが面倒なんだよ。いまさらなんでそんなことをしなくちゃいけないのだ。だが、やってみたい。やってみたいんだよなあ、それはつまり趣味です。

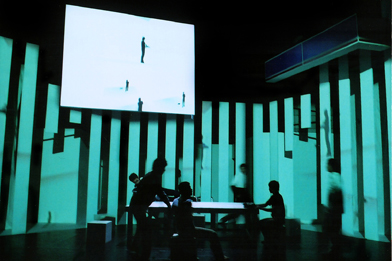

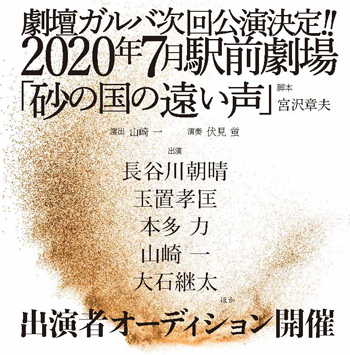

そんな夏だけど、短い小説を書きました。『母または母』というきわめて私小説に近い作品。まだほかにも小説を書こうと準備中。1990年に上演した『遊園地再生』という舞台作品の小説化など。そのように今年もなんだかんだで忙しい。仕事があって幸いですが、あのね、ひとつ困っているのは、ばかばかしいエッセイを書く媒体がないことだ。ああ、書きたいよお、でたらめなことを言いたいよお、意外とまじめな原稿依頼があって、それはそれで嬉しいものの、僕の本来は、「でたらめ」ですからね。『砂漠監視態』もでたらめな舞台だった。秋はまた、いくつか知らせたい仕事がありますが、それはまた今度。

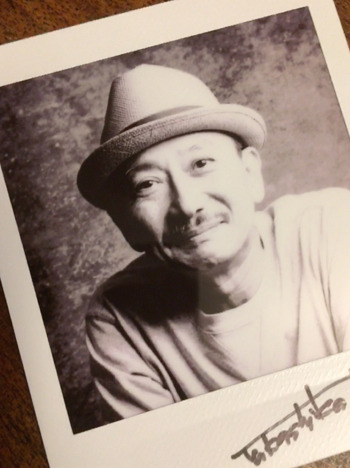

──宮沢章夫