![23日 [火] 19時開演/24日 [水] 19時開演/25日 [木] 19時開演/26日 [金] 19時開演/27日 [土] 14時開演・19時開演/28日 [日] 14時開演/29日 [月] 14時開演 ※開場は開演の30分前 ※28日 [日] 終演後、グリーンブラッド氏と宮沢章夫のアフタートークあり。 23日 [火] 19時開演/24日 [水] 19時開演/25日 [木] 19時開演/26日 [金] 19時開演/27日 [土] 14時開演・19時開演/28日 [日] 14時開演/29日 [月] 14時開演 ※開場は開演の30分前 ※28日 [日] 終演後、グリーンブラッド氏と宮沢章夫のアフタートークあり。](images/schedule.png)

本プロジェクトは、メロン財団の支援を受けたスティーブン・グリーンブラット氏の、「文化の流動性」"cultural mobility"を個々の演劇形態において観察するという提案に賛同して、企画されたものです。社会環境や美的基準が、ある物語に加える変化=翻案化を、「ヨーロッパ」、「アメリカ」、「アジア」などと括られる国々の演劇形態において実験し、考察することが、本プロジェクトの目的です。

プロジェクトの骨格としてあるのは、愛と裏切りと嫉妬と怒りと和解の物語「カルデーニオ」。ミゲル・セルバンテスが17世紀頭に出版し、絶大な人気を誇った『ドン・キホーテ』に登場する人物に纏わる話です。スペインからヨーロッパ中に広まっていった『ドン・キホーテ』の影響力は、イングランドにも及び、セルバンテスの同時代人であるウィリアム・シェイクスピアとその共同執筆者と目されるジョン・フレッチャーをして、『カルデーニオ』なる戯曲を書かせています。しかしながら上演後は手稿の行方が分からなくなり、これまでも「シェイクスピアの失われた戯曲」として、様々な謎と憶測を生み出してきました。18世紀にルイス・ティボルトなる学者兼劇作家が、かの「失われた戯曲」を「発見」し、それを「修正」して出版した『二重の偽り、もしくは悩み多き恋人たち』も、焦点であるシェイクスピア戯曲そのものの不在と不確かさ故に生み出された、ティボルトの自身の創作=翻案と読むことができます。グリーンブラット氏が劇作家のチャールズ・ミーと組んで書き上げた、新たなる翻案作『カルデーニオ ―シェイクスピアの失われた戯曲に触発されて―』では、舞台を現代のイタリアに設定し、アメリカ人やアルバニア人を登場させ、複雑な恋の四角関係がいわくつきの「シェイクスピアの戯曲」と絡み合いながら展開していきます。

こうした『カルデーニオ』物語の系譜に沿って、あるいは抗って、劇作家・演出家の宮沢章夫が、「現代」の「日本」の関心事と演劇形態に呼応して、どの題材のどこを、どのように変容させるのか。「オリジナル」の題材をいかように翻案し、演出するのか。そしてそれは、どのように役者によって身体化され、観客に受容されるのか。一連の創作過程で起こる、ミヤザワ流「文化の流動性」なるものを観察・体験することが、逆説的にも「失われた戯曲」という不確かな物語、不在の焦点を巡って行われる演劇プロジェクトの焦点となります。

翻訳・ドラマターグ エグリントンみか

本公演では舞台のお手伝いをして頂ける方を募集しております。基本的には公演日に受付や開場整理をお手伝い頂きます。稽古場見学等も可能ですので、メールにてお気軽にお問合せください。

それは深夜だ。近くの家から六〇年代のロックミュージックが聞こえる。暗がりのなかに人の姿がうっすら見える。竹内忠雄だ。作業場のシャッターを開けると外に向かって叫ぶ。「おい、何度言えば、わかるんだ。何時だと思ってんだ。こっちは昼間、働いてるんだぞ! 音を消せ! 消しやがれ!」と忠雄は声をはりあげた。その声が聞こえたのだろうか。音楽がぴたっと消えた。静寂のなか、空が明るくなってくる。いつのまにか朝だ。

そこは横浜市鶴見区にある、小さなバイク屋の店先だ。

修理中のバイクや部品、そして、工具が並んでいる。忠雄はゆっくり店のなかに戻ると、バイクの一台にまたがった。バイクを愛しているのだろう、その金属製のボディをやわらかな手つきでなでる。

忠雄には年の離れた妻がいた。先妻と死別し、それからずっと娘の由佳を男でひとりで育ててきたが、年の離れた妻、真知子は、まるで血のつながった娘であるかのように由佳をかわいがっている。その由佳が、女優になりたいと言いだしとき、忠雄はひどい剣幕で反対した。「芝居は怖いもんだ。芝居なんかするもんじゃない」と忠雄は言うが、なぜなのか由佳がたずねてもこたえてくれなかった。

真知子はかつて女優だった。

そして、「シェークスピアの失われた戯曲」と呼ばれる、『カルデーニオ』がかつて上演され、その舞台で真知子がルシンダを演じたことを由佳も知っていた。そのことと、父が反対する理由はどこかでつながっているのだろうか。忠雄も真知子もそれにはこたえてくれない。なぜ真知子が女優をやめたのかも。

働きに来ている坂崎仁や、ちょくちょく顔を出す客の松浦秀夫らがいて、店はいつもにぎやかだが、忠雄には、真知子がこの家に来てからずっと、なにかが不安でならなかった。女優になりたいという娘の由佳がいる。かつて女優だった妻の真知子がいる。「芝居はおそろしいものだ」と忠雄はただくりかえす。

そこには、年の離れた妻と、忠雄にしかわからない、ある秘密があった。芝居がもたらす奇妙な運命があった。

不安な気持ちをふりはらうかのように、忠雄は、バイクで旅に出ることを決意する。北の町で開かれるカーニヴァルを見に行くからと、坂崎を連れ、バイクにまたがった二人。それはまるで、ドン・キホーテとお供のサンチョ・パンサのようだ。そしてまた、近くの家からロックミュージックが聞こえた。どこか懐かしい音楽。ステッペンウルフのロックが流れるなか、二人はバイクを走らせた。

作・演出 宮沢章夫

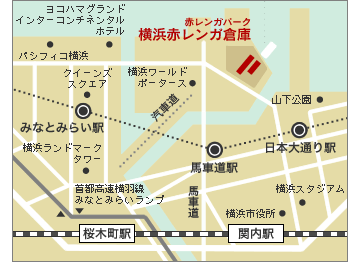

- JR・市営地下鉄「桜木町駅」より汽車道経由で徒歩約15分

- JR・市営地下鉄「関内駅」より徒歩約15分

- みなとみらい線「馬車道駅」または「日本大通り駅」より徒歩約6分

![会期:2006年5月23日 [火] → 5月29日 [月] 全8ステージ 会期:2006年5月23日 [火] → 5月29日 [月] 全8ステージ](images/h2_schedule.png)